Salah satu aspek yang dilihat saat menilai kualitas kamera digital

adalah sensornya. Kita tahu sensor pada kamera digital adalah rangkaian

peka cahaya, tempat gambar dibentuk dan dirubah menjadi sinyal data.

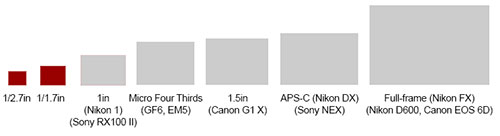

Tidak semua kamera digital punya ukuran sensor yang sama. Sesuai

bentuknya, kamera digital yang kecil umumnya pakai sensor yang juga

kecil, sedangkan kamera mirrorless dan DSLR memakai sensor yang lebih besar. Sensor dengan luas penampang sama dengan ukuran film 35mm disebut sensor full frame.

Mengapa

penting untuk mengenal ukuran sensor di kamera digital? Karena ukuran

sensor berkaitan dengan kemampuan menangkap cahaya dan menentukan bagus

tidaknya hasil foto yang diambil. Sekeping sensor pada dasarnya

merupakan sekumpulan piksel yang peka cahaya, saat ini umumnya sekeping

sensor punya 10 juta piksel bahkan lebih. Makin banyak piksel, makin

detil foto yang bisa direkam. Tapi saat bicara kualitas hasil foto, kita

perlu mencari lebih jauh info ukuran sensornya, bukan sekedar berapa

juta pikselnya saja.

Megapiksel, atau resolusi sensor, saat ini seperti jadi cara efektif

untuk marketing. Maka itu ponsel berkamera pun dibuat punya sensor yang

megapikselnya tinggi. Pun demikian dengan kamera saku sampai kamera

canggih, semua berlomba menjual ‘megapiksel’ ini. Bayangkan sensor kecil

yang dijejali piksel begitu banyak, seperti apa rapat dan sempitnya

piksel-piksel itu berhimpit? Dibawah ini adalah contoh ilustrasi ukuran

sensor, dua di sebelah kiri (yang berwarna merah) adalah mewakili sensor

kecil, umumnya ditemui di kamera saku. Sensor kecil memang murah dalam

hal biaya produksi, dan bisa membuat bentuk kamera jadi sangat kecil.

Di sisi lain, ukuran sensor yang lebih besar memang lebih mahal dan

kamera/lensanya jadi lebih besar. Tapi keuntungannya dengan luas

penampang yang lebih besar, tiap piksel punya ukuran yang lebih besar

dan mampu menangkap cahaya dengan lebih baik. Maka itu saat kondisi

kurang cahaya, dimana kamera tentu akan menaikkan ISO (kepekaan sensor),

yang terjadi adalah hasil foto dari kamera dengan sensor besar punya

hasil foto yang lebih baik. Sedangkan di ISO tinggi, kamera sensor kecil

akan dipenuhi bercak noise yang mengganggu. Noise ini oleh kamera

modern dicoba untuk dikurangi secara otomatis (lewat prosesor kamera)

namun yang terjadi hasil fotonya jadi tidak natural seperti lukisan cat

air.

Sensor CMOS vs sensor CCD

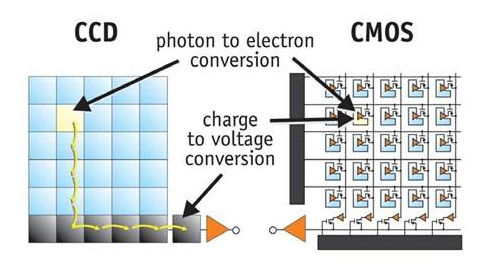

Perbedaan utama desain CMOS dan CCD adalah pada sirkuit digitalnya.

Setiap piksel pada sensor CMOS sudah memakai sistem chip yang langsung

mengkonversi tegangan menjadi data, sementara piksel-piksel pada sensor

CCD hanya berupa photodioda yang mengeluarkan sinyal analog (sehingga

perlu rangkaian terpisah untuk merubah dari analog ke digital/ADC). Anda

mungkin penasaran mengapa banyak produsen yang kini beralih ke sensor

CMOS, padahal secara hasil foto sensor CCD juga sudah memenuhi standar.

Alasan utamanya menurut saya adalah soal kepraktisan, dimana sekeping

sensor CMOS sudah mampu memberi keluaran data digital siap olah sehingga

meniadakan biaya untuk membuat rangkaian ADC.

Selain itu sensor CMOS juga punya kemampuan untuk diajak bekerja

cepat yaitu sanggup mengambil banyak foto dalam waktu satu detik. Ini

tentu menguntungkan bagi produsen yang ingin menjual fitur high speed burst. Faktor

lain yang juga perlu dicatat adalah sensor CMOS lebih hemat energi

sehingga pemakaian baterai lebih awet. Maka itu tak heran kini semakin

banyak kamera digital (DSLR maupun kamera saku) yang akhirnya beralih ke

sensor CMOS. Adapun soal kemampuan sensor CMOS dalam ISO tinggi pada

dasarnya tak berbeda dengan sensor CCD dimana noise yang ditimbulkan

juga linier dengan kenaikan ISO. Kalau ada klaim sensor CMOS lebih aman

dari noise maka itu hanya kecerdikan produsen dalam mengatur noise reduction.

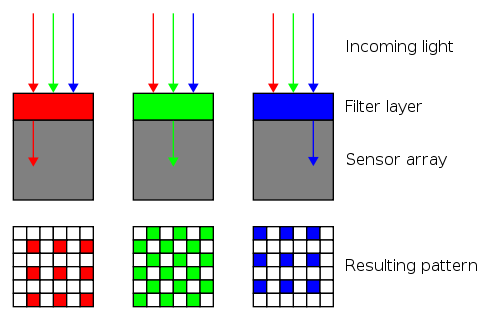

Cara sensor ‘menangkap’ warna

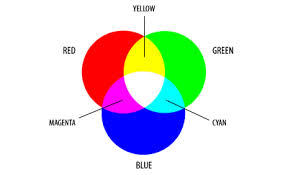

Sensor gambar pada dasarnya

merupakan perpaduan dari chip peka cahaya (untuk mendapat informasi

terang gelap) dan filter warna (untuk merekam warna seakurat mungkin).

Di era fotografi film, pada sebuah roll film terdapat

tiga lapis emulsi yang peka terhadap warna merah (Red), hijau (Green)

dan biru (Blue). Di era digital, sensor kamera memiliki bermacam variasi

desain teknologi filter warna tergantung produsennya dan harga sensornya.

Cara kerja filter warna cukup simpel, misal seberkas cahaya

polikromatik (multi warna) melalui filter merah, maka warna apapun

selain warna merah tidak bisa lolos melewati filter itu. Dengan begitu

sensor hanya akan menghasilkan warna merah saja. Untuk mewujudkan jutaan

kombinasi warna seperti keadaan aslinya, cukup memakai tiga warna

filter yaitu RGB (sama seperti film) dan pencampuran dari ketiga warna

komplementer itu bisa menghasilkan aneka warna yang sangat banyak. Hal

yang sama kita bisa jumpai juga di layar LCD seperti komputer atau

ponsel yang tersusun dari piksel RGB.

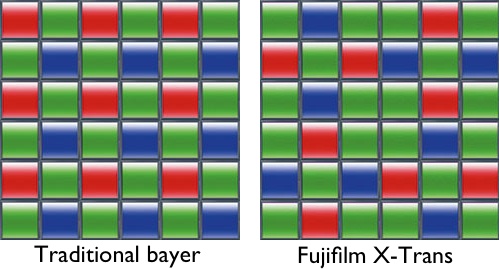

Bayer CFA

Sesuai nama penemunya yaitu Bryce Bayer, seorang ilmuwan dari Kodak

pertama kali memperkenalkan teknik ini di tahun 1970. Sensor dengan

desain Bayer Color Filter Array (CFA) termasuk sensor paling

banyak dipakai di kamera digital hingga saat ini. Keuntungan desain

sensor Bayer adalah desain mosaik filter warna yang simpel cukup satu

lapis, namun sudah mencakup tiga elemen warna dasar yaitu RGB (lihat

ilustrasi di atas). Kerugiannya adalah setiap satu piksel pada dasarnya

hanya ‘melihat’ satu warna, maka untuk bisa menampilkan warna yang

sebenarnya perlu dilakukan teknik color sampling dengan perhitungan rumit berupa interpolasi (demosaicing). Perhatikan

ilustrasi mosaik piksel di bawah ini, ternyata filter warna hijau punya

jumlah yang lebih banyak dibanding warna merah dan biru. Hal ini dibuat

mengikuti sifat mata manusia yang lebih peka terhadap warna hijau.

Kekurangan sensor Bayer yang paling disayangkan adalah hasil foto

yang didapat dengan cara interpolasi tidak bisa menampilkan warna sebaik

aslinya. Selain itu kerap terjadi moire pada saat sensor menangkap pola

garis yang rapat seperti motif di kemeja atau pada bangunan. Cara

termudah mengurangi moire adalah dengan memasang filter low pass yang bersifat anti aliasing, yang membuat ketajaman foto sedikit menurun.

Sensor X Trans

Sensor dengan nama X Trans dikembangkan secara ekslusif oleh Fujifilm, dan digunakan pada beberapa kamera kelas atas Fuji

seperti X-E2 dan X-T1. Desain filter warna di sensor X Trans merupakan

pengembangan dari desain Bayer yang punya kesamaan bahwa setiap piksel

hanya bisa melihat satu warna. Bedanya, Fuji menata ulang susunan filter

warna RGBnya. Bila pada desain Bayer kita menemui dua piksel hijau,

satu merah dan satu biru pada grid 2×2, maka di sensor X Trans kita akan

menemui pola grid 6×6 yang berulang. Nama X trans sepertinya diambil

dari susunan piksel hijau dalam grid 6×6 yang membentuk huruf X seperti

contoh di bawah ini.

Fuji mengklaim beberapa keunggulan desain X Trans seperti :

- tidak perlu filter low pass, karena desain pikselnya sudah aman dari moire

- terhindar dari false colour, karena setiap baris piksel punya semua elemen warna RGB

- tata letak filter warna yang agak acak memberi kesan grain layaknya film

Sepintas kita bisa setuju kalau desain X Trans lebih baik daripada

Bayer, namun ada beberapa hal yang masih jadi kendala dari desain X

Trans ini, yaitu hampir tidak mungkin Fuji akan memberikan lisensi X

Trans ke produsen kamera lain (artinya hanya pemilik kamera Fuji tipe

tertentu yang bisa menikmati sensor ini). Kendala lain adalah sulitnya

dukungan aplikasi editing untuk bisa membaca file RAW dari sensor X

Trans ini.

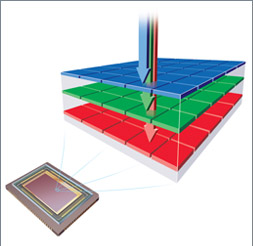

Sensor Foveon X3

Foveon

sementara ini juga ekslusif dikembangakan untuk kamera Sigma tipe

tertentu. Dibanding sensor lain yang cuma punya satu lapis filter warna,

sensor Foveon punya tiga lapis filter warna yaitu lapisan merah, hijau dan

biru. Desain ini persis sama dengan desain emulsi warna pada roll film

foto. Hasil foto dari sensor Foveon memberikan warna yang akurat dan

cenderung vibrant, bahasa gampangnya seindah warna aslinya. Hal yang

wajar karena setiap photo detector di sensor Foveon memang menerima

informasi warna yang utuh dan tidak diperlukan lagi proses ‘menebak’

warna seperti sensor Bayer atau X-Trans.

Yang jadi polemik dalam sensor Foveon adalah jumlah piksel aktual.

Misalnya ada tiga lapis filter warna yang masing-masing berjumlah 3,4

juta piksel, maka Foveon menyebut sensornya adalah sensor 10,2 MP karena

didapat dari 3 lapis filter 3,4 MP. Ini agak rancu karena saat foto

yang dihasilkan dari sensor Foveon kita lihat ukuran pikselnya memang

hanya 2268 x 1512 piksel atau setara dengan 3,4 MP.

Salah satu kelemahan dari sensor Foveon adalah noise yang sudah

terasa mengganggu walau di ISO menengah seperti ISO 800. Tapi seiring

peningkatan teknologi pengurang noise maka hal ini tidak akan jadi

masalah serius di masa mendatang.

Kesimpulan

Teknologi sensor gambar masih terus berkembang, dari yang paling

mudah dilihat seperti kenaikan resolusi (megapiksel) hingga teknologi

lain yang bisa membuat hasil foto meningkat siginifkan. Yang saya

cermati adalah era Bayer sudah terlampau usang, dengan teknik

interpolasi yang banyak keterbatasan, perlu segera digantikan dengan

metoda lain. Sensor X Trans buatan Fuji membawa angin segar dengan

peningkatan kualitas foto dibanding sensor Bayer khususnya dalam hal

ketajaman dan kekayaan warna, namun sayangnya tidak (belum?) bisa

diadopsi di kamera lain. Sensor Foveon pun demikian, walau secara teknik

paling menyerupai emulsi film (yang artinya bakal memberi hasil foto

yang paling baik) justru dipakai di kamera yang jarang dijumpai seperti

kamera Sigma. Sensor kamera yang paling ideal itu harus cukup banyak

piksel (detail), punya dynamic range lebih lebar dari sensor

yang ada saat ini, punya filter warna yang lebih baik dari Bayer CFA,

dan efisien (harga, performa, kinerja ISO tinggi dsb). Kira-kira kapan

ya sensor ideal ini bisa terwujud?

Home

Home

0 komentar:

Posting Komentar